Eine Kabinettausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt würdigt Samson Schames

Von Samson Schames erfuhr ich zuerst durch eine Nachbarin. Sie war befreundet mit Schames’ Witwe Edith, die meiner Nachbarin Bilder ihres verstorbenen Mannes vermacht hatte. Ich fühlte mich sowohl von den Bildern als auch der Geschichte von Schames berührt. Siegfried Samson Schames (1898 – 1967) war einer der mehr als 12.000 vertriebenen Juden aus Frankfurt. Sein Werk ist fast in Vergessenheit geraten. Nun sind endlich einige seiner Bilder im Jüdischen Museum in Frankfurt in einer Kabinettausstellung zu sehen

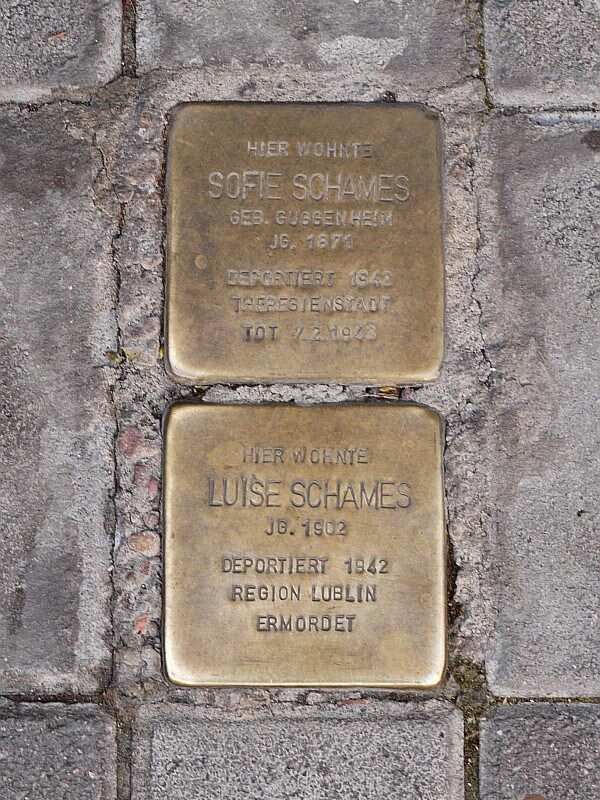

Schames stammte aus einer alteingesessenen, jüdisch-orthodoxen Frankfurter Familie. Nach dem frühen Tod seines Vaters, lebte er mit seiner Mutter und seinen beiden Geschwistern, unterstützt von den Rothschilds, bei denen der Vater gearbeitet hatte, weiter in der Wohnung in Frankfurt Bornheim. Seine Mutter und seine Schwester wohnten dort im Sandweg 5, bis sie deportiert und ermordet wurden.

Neben dem Museum Judengasse am Frankfurter Börneplatz ragen fast 12.000 kleine eingelassene Blöcke aus einer sehr langen Mauer. Jeder trägt den Namen eines der im Holocaust deportierten und ermordeten Frankfurter Jüdinnen und Juden – auch Samson Schames‘ Mutter und Schwester gehören dazu.

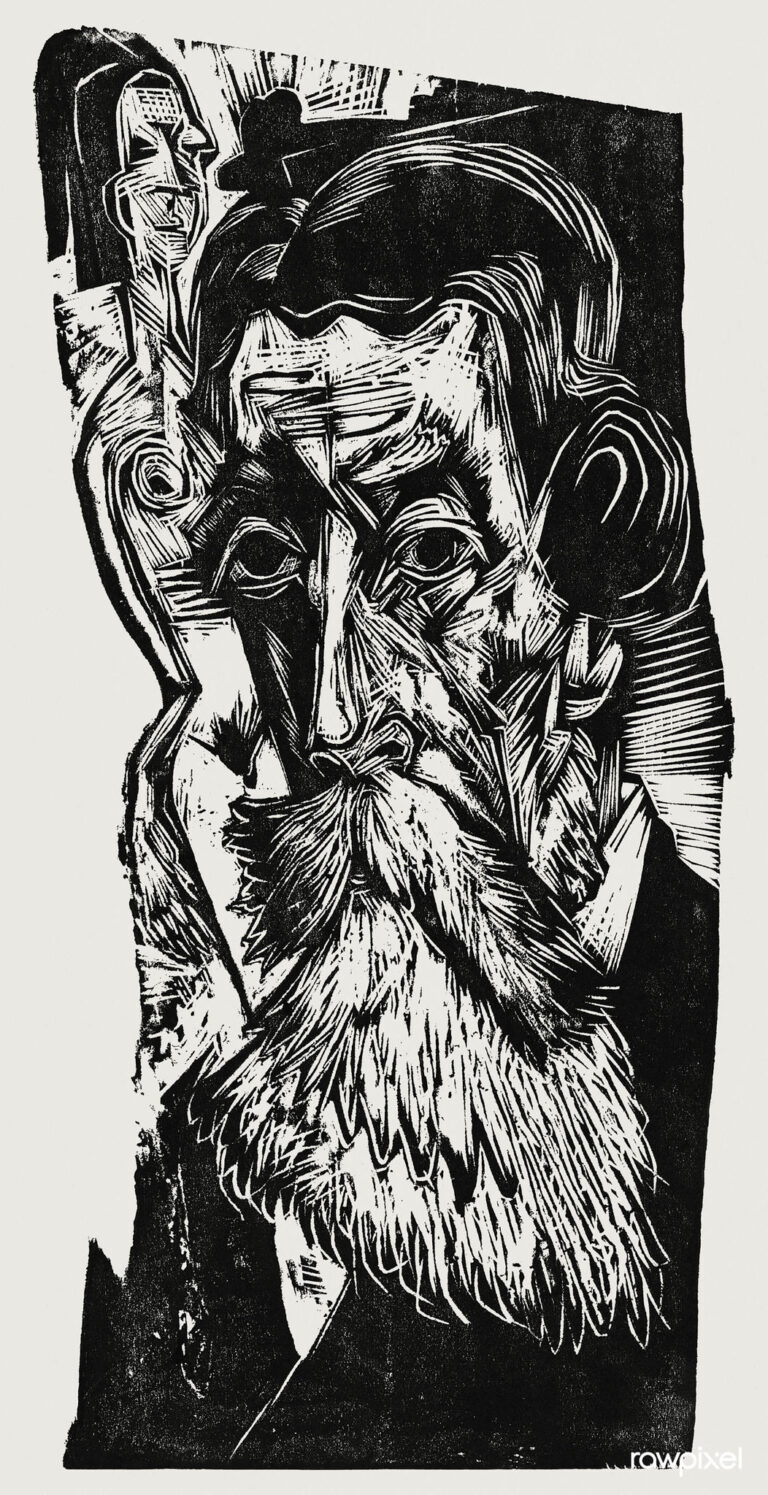

Samson Schames‘ Onkel Ludwig Schames war ein sehr bekannter Galerist in Frankfurt und einer der bedeutendsten Kunsthändler in Deutschland. Er stellte früh Werke von Ernst Ludwig Kirchner, August Macke und Max Pechstein aus.

Die Kabinettausstellung im Jüdischen Museum in Frankfurt zeigt Werke von Samson Schames aus seinen drei sehr unterschiedlichen Lebensphasen: Seine Frankfurter Zeit vor der Emigration, gefolgt von eindrücklichen Werken im Exil und in Gefangenschaft in England und zuletzt seinen Arbeiten in New York.

Schames künstlerische Anfänge in Frankfurt

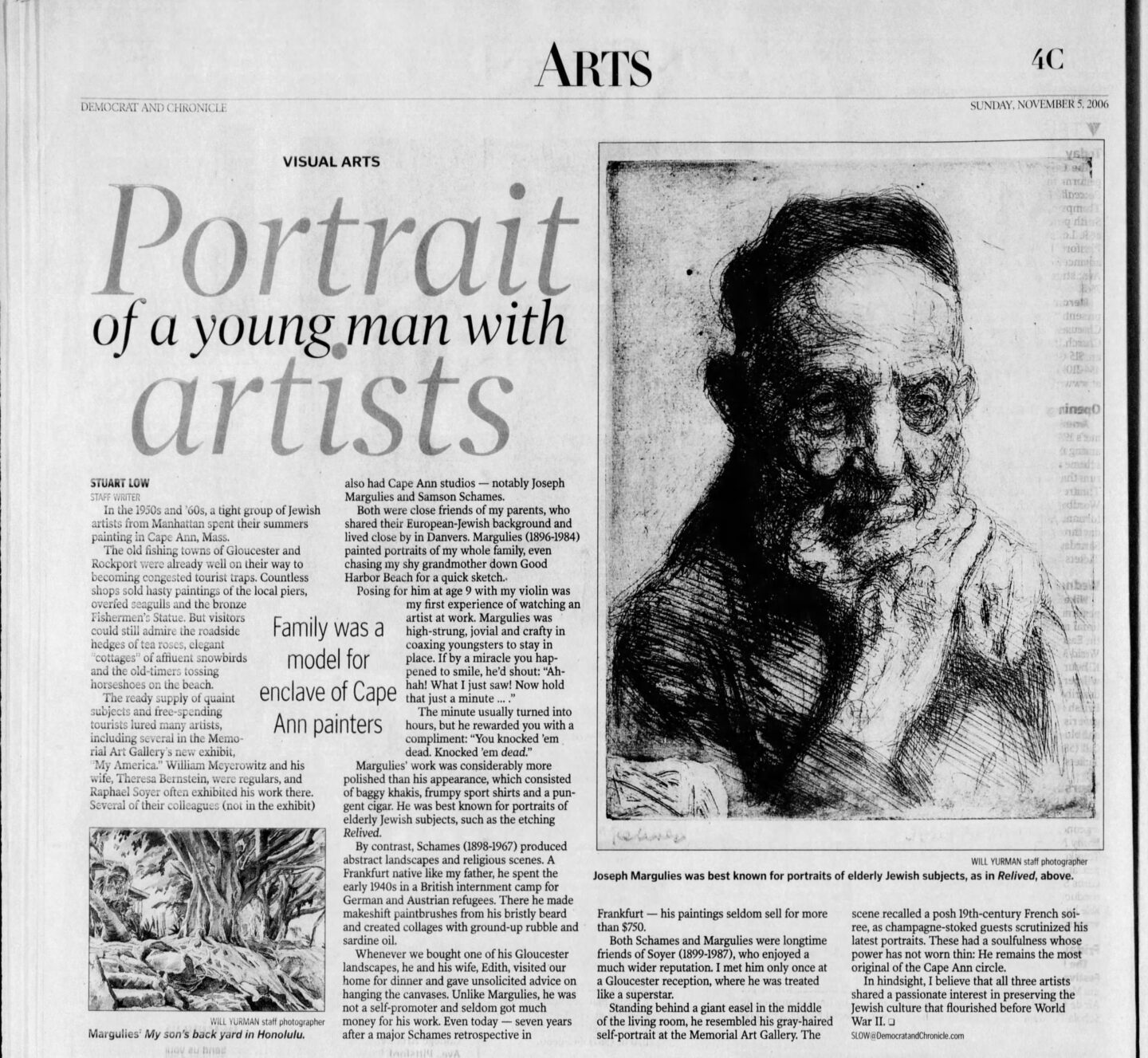

Zunächst studierte Schames an der Kunstgewerbeschule Offenbach und setzte das Studium nach zwei Jahren Militärdienst an der Kunstgewerbeschule Frankfurt fort. Er begann seine künstlerische Karriere als Grafiker, Textildesigner, Bühnenbildner und als Maler. Er erstellte Radierungen und Reklameschilder. Außerdem malte er Stadtansichten von Frankfurt, wie beispielsweise den Opernplatz oder den nahe gelegenen Rothschildpark. Bertha Pappenheim, Frauenrechtlerin und Hysterie-Patientin von Sigmund Freund, saß Schames zum Porträtieren Modell. Der Platz vor dem Jüdischen Museum in Frankfurt ist übrigens nach Bertha Pappenheim benannt.

Bertha-Pappenheim-Platz

Mitte der 1930er Jahre malte er auch Bilder von jüdischen Menschen, bedroht und verfolgt durch das NS-Regime. Seit 1934 durften Juden in Deutschland nicht mehr ausstellen. So blieben Schames nur noch Orte wie der Jüdische Kulturbund, sein Atelier, das Jüdische Museum in Berlin oder Theater, an denen er als Bühnenbildner arbeiten durfte. Daneben bereitete er seine Flucht über Holland nach England vor. Kurz nach der Reichsprogromnacht von 1938, in der auch einige seiner Bilder und Werke andere jüdischer Künstler zerstört wurden, floh er mit seiner Frau und emigrierte 1939 nach England. Er konnte nur wenige Kunstwerke mitnehmen, daher sind viele Bilder aus der Frankfurter Zeit verloren gegangen.

Schames Werk im britischen Exil

Auch im britischen Exil war Schames künstlerisch tätig. Er schloss sich der Free German Cultural Association(Freier deutscher Kulturbund) an und nahm an Ausstellungen teil.

1940 wurde er über drei Monate in einem Lager in der Nähe von Liverpool zusammen mit Emigranten aus Deutschland und Österreich inhaftiert.

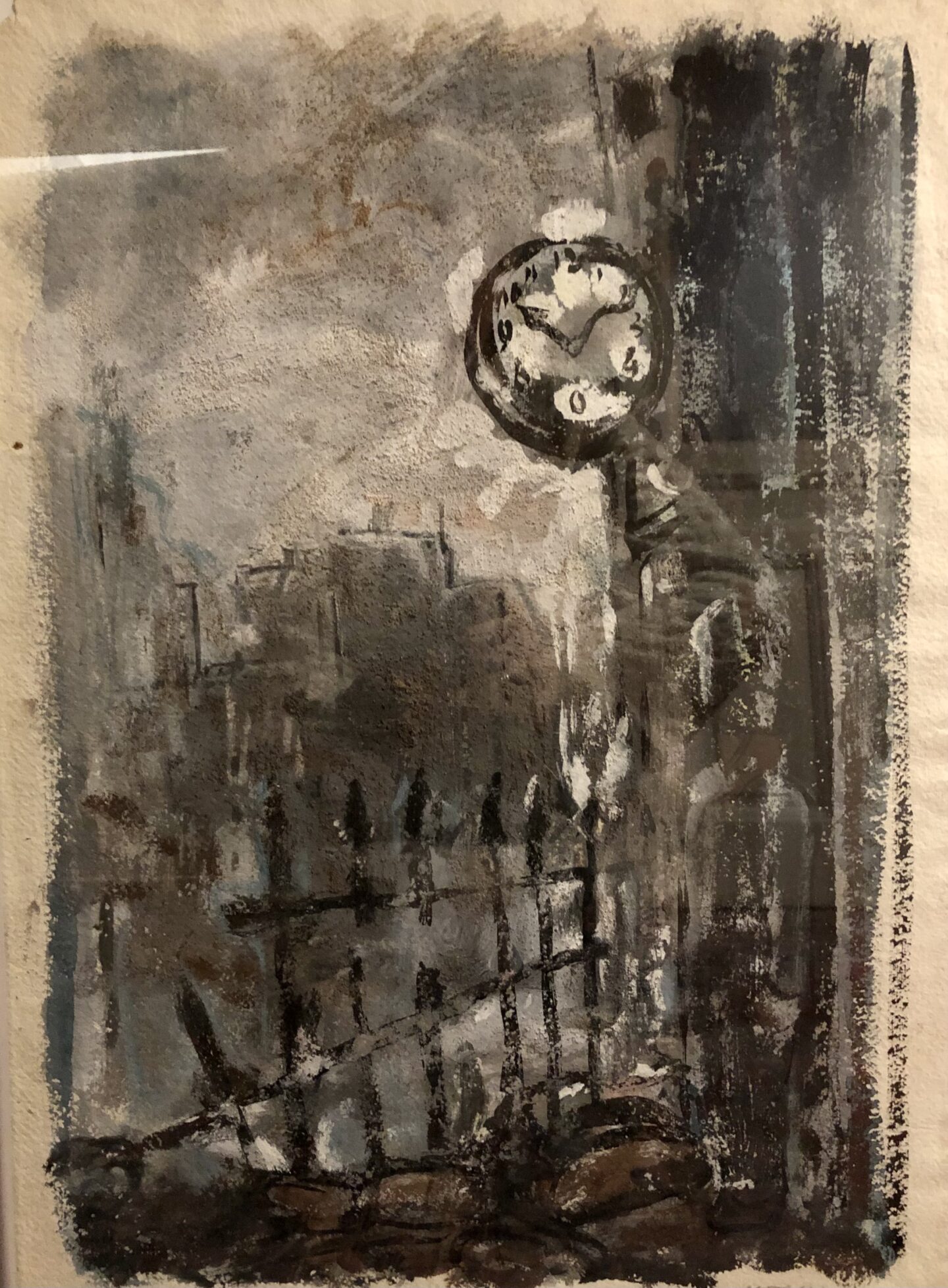

Ich bin beeindruckt von seinem Willen, weiterhin zu malen: Da es keine Farben gab, mixte er sich welche zusammen: Aus dicker Kondensmilch vermischt mit schwarzem Ruß erhielt er das beste Schwarz, mit dem er je gemalt hatte. (Zitate aus seinem Radio-Interview in New York im Februar 1950). Aus Rote-Beete-Saft gewann er rote Farbe und auch Marmelade wurde vermalt. Obwohl es nicht viel zu essen gab, knappste er etwas für seine Bilder ab. Seine abgeschnittenen Barthaare band er an einem Stock, um sich einen Pinsel zu basteln. Seine Motive zu jener Zeit: Vom Krieg und deutschen Bomben zerstörte Häuser und Szenen des Inhaftierungslagers.

Außerdem bog er aus Stacheldraht kleine Figuren, die er mit Wandering Jew und Back Again betitelte.

Kunstwerke aus Bombensplittern

Nach dem Ende seiner Inhaftierung ging Schames nach London zurück und arbeitete als Feuerschutzmann. In dieser Zeit begann er an seinen Mosaiken zu arbeiten. Sie haben mich am meisten beeindruckt, wurden leider jedoch fast alle lediglich im Vortrag anlässlich der Vernissage im Jüdischen Museum gezeigt: Aus den unterschiedlichsten Materialien wie rostigen Nägeln, Granatsplittern, zerbrochenem Geschirr, Steinen, Draht und allen möglichen Holz- und Glasstücken, die Schames unter den Trümmern der bombardierten Häuser gefunden hatte, fertigte er große Mosaike. Sie zeigen Verwundete, schmerzerfüllte Gesichter, Schutzsuchende und tote Opfer des grausamen Krieges. Er bildete die zerstörte Welt, die er um sich herum wahrnahm, ab. Die farbigsten und besten Mosaike dieser Werkreihe liegen noch immer in New York und warten seit dreißig Jahren dringend auf ihre Restaurierung.

In der Frankfurter Ausstellung sind zwei von ihnen zu sehen: Die Dornenkrone und Die Träne. Aus rostigen Nägeln schuf er ein Gesicht mit einer dornigen Krone um den Kopf, goss eine Gipsmasse darüber und kehrte es um. Schames widmete das Bild dem unbekannten Opfer des ‚Blitz‘, wie die Engländer die Angriffe der deutschen Luftwaffe nannten.

Alle in England realisierten Kunstwerke von Schames thematisieren die Schrecken des Krieges mit den Materialien des Krieges: Aus Zerstörung entstanden neue Kunstwerke.

Schames Kunst in der neuen Heimat in New York

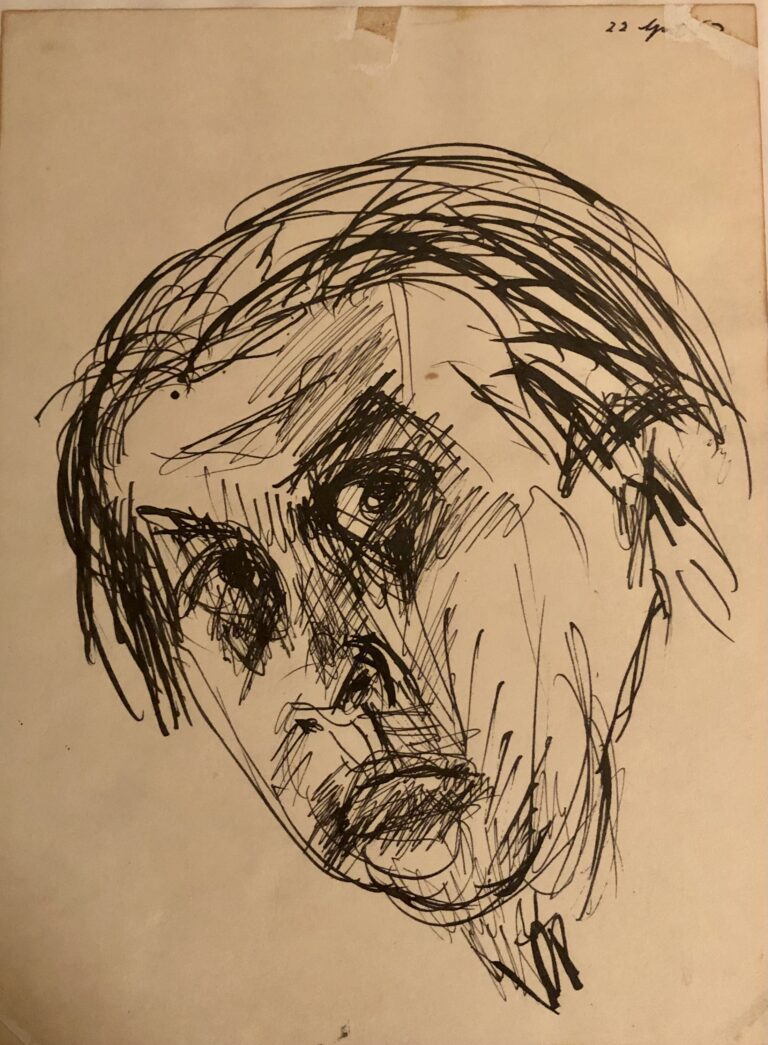

Nach Kriegsende gingen Samson und Edith Schames 1948 zusammen nach New York. Ein neues Leben in einem neuen Exil begann: 17 Jahre bis zu seinem Tod, lebte er in New York. In den USA malte und zeichnete er viele Selbstporträts, Stillleben und Landschaften, die teilweise ins Abstrakte gingen.

Auch an seine Mosaikarbeiten knüpfte er an. Die beiden farbenfrohen und leuchtenden Glasmosaike von 1956 sind frisch restauriert und strahlen direkt am Eingang der Kabinettausstellung: Anzünden der Chanukka-Lichter und Schofar-Blasen – zwei traditionelle jüdische Motive.

Schames hatte in den USA mehrere Einzelausstellungen und nahm an Gruppenausstellungen teil, erfuhr jedoch nicht mehr die Anerkennung als Künstler, die er vorher genoss.

Samson Schames wollte nie wieder nach Deutschland zurückkehren, seine Frau Edith kam nach seinem Tod jedoch regelmäßig zu Besuch.

Das Leo Baeck Institut hat sich sehr um die Aufarbeitung von Samson Schames‘ Oeuvre gekümmert, nach vermissten Werken gesucht und Dokumente, Zeitungsausschnitte und Briefe archiviert. Im folgenden Video kommen Leute, die ihn kannten, zu Wort und viele seiner Kunstwerke werden gezeigt.

Das Jüdische Museum Frankfurt hat in seiner Eröffnungsausstellung 1989 erstmals Samson Schames ausgestellt und einen umfangreichen Katalog dazu herausgegeben.

Fazit

Eine große Faszination liegt für mich darin, dass Schames während des Krieges Kunst aus quasi ‚Nichts‘ machte. Die Darstellungen sind so eindrücklich, dass das Grauen der Verfolgung der Juden und der Schrecken der Gewalt nahbar werden. Es ist sehr schade, dass die besonders eindrücklichen Mosaike noch nicht restauriert sind. Trotzdem lohnt sich die kleine Ausstellung im Rahmen eines Besuches im Jüdischen Museum in Frankfurt, das so viel zu bieten hat – hierzu werde ich ganz bald einen eigenen Artikel veröffentlichen.

Jüdisches Museum Frankfurt – Samson Schames – Eine Kabinettausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt würdigt Samson Schames – britta kadolsky